Le Code du travail, dans son article L1132-1, interdit explicitement toute discrimination fondée sur l’origine, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une religion.

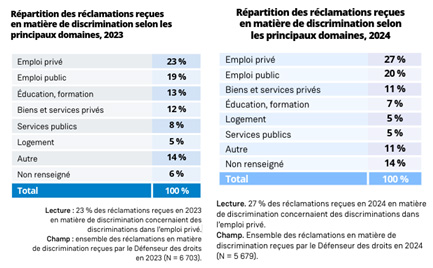

Pourtant, selon le Défenseur des droits dans son rapport annuel d’activités 2023, près d’une discrimination sur 2 signalées dans l’emploi (6.703 en 2023) est liée à l’origine, avec 23 % relevant de l’emploi privé et 19 % de l’emploi public).

Dans son rapport 2024, le Défenseur des droits fait état du même retour : parmi l’ensemble des saisines reçues en 2024 pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le premier domaine invoqué, avec 36 % des saisines reçues (5.679 en 2024) relevant de l’emploi privé et 18 % de l’emploi public.

Les faits de discrimination peuvent prendre différentes formes, par exemple :

- Refus d’embauche ou d’accès à la formation ;

- Inégalités de rémunération ou de carrière ;

- Propos ou comportements racistes et antisémites répétés ;

- Isolement ou marginalisation d’un salarié.

Contrairement à l’égalité femmes-hommes, les discriminations ethno-raciales restent peu abordées dans la négociation collective avec les élus. Elles sont souvent diluées dans la QVCT (qualité de vie et conditions de travail), sans objectifs précis.

Le CSE a donc un rôle crucial pour rendre visibles ces situations et les mettre à l’agenda du dialogue social.

1) En cas de signalement, quels sont les outils concrets du CSE ?

| Outils à disposition du CSE | Contenu et actions possibles |

|---|---|

| Droit d’alerte (art. L2312-59 du Code du travail) |

Si un élu constate des faits de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination fondée sur l’origine, il dispose d’un droit d’alerte. La procédure est la suivante : • Information écrite de l’employeur ; • Enquête conjointe CSE / Direction menée rapidement ; • Mesures conservatoires pour protéger la victime ; • Possibilité de saisir le conseil de prud’hommes en référé en cas d’inaction. |

| Réclamations en réunion CSE (art. L2312-5 du Code du travail) |

Au quotidien, le CSE présente à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salaries, y compris celles liées à l’origine. Elles peuvent être intégrées dans l’ordre du jour et donner lieu à un débat formel avec obligation de réponse. |

En vertu de l’article L1132-3 du Code du travail, un salarié qui dénonce ou témoigne est protégé par la loi. Le CSE doit veiller à :

- Garantir la confidentialité des signalements ;

- Mettre en place un accompagnement psychologique si nécessaire ;

- S’assurer que l’employeur prenne des mesures conservatoires rapides (par ex. : éloignement temporaire de l’auteur présumé) ;

- Rappeler que toute sanction contre un témoin ou une victime est illégale.

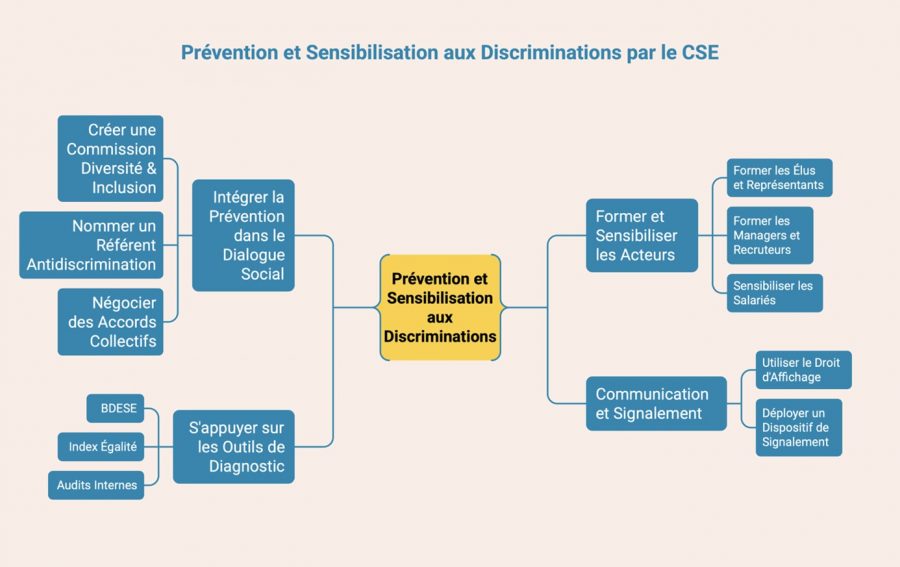

2) Comment le CSE peut-il prévenir et sensibiliser sur les discriminations ?

| Actions | Contenu et mise en œuvre |

|---|---|

| Intégrer la prévention dans le dialogue social | • Créer une commission diversité & inclusion au sein du CSE ; • Nommer un référent antidiscrimination ; • Négocier des accords collectifs intégrant explicitement la lutte contre les discriminations ethno-raciales, et pas uniquement l’égalité femmes-hommes. |

| Former et sensibiliser les acteurs | La formation est essentielle : • Des élus et représentants pour identifier les signaux faibles ; • Des managers et recruteurs pour limiter les biais inconscients ; • Des salariés via des campagnes internes, ateliers pratiques et mises en situation. |

| S’appuyer sur les outils de diagnostic | • BDESE : comparer données de rémunération et de carrière, analyser les écarts ; • Index égalité : même s’il est centré sur le genre, il doit être articulé avec une réflexion plus large sur l’égalité de traitement ; • Audits internes : panels comparatifs pour identifier des écarts non justifiés. |

| Communication et signalement | • Utiliser le droit d’affichage du CSE pour diffuser des messages de prévention ; • Déployer un dispositif de signalement interne garantissant confidentialité et protection des lanceurs d’alerte. |

3) Des exemples concrets d’actions pouvant être menées par le CSE

Licenciement annulé pour discrimination raciale + propos racistes : Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015

Un salarié a été licencié peu après avoir signalé des propos racistes tenus par une responsable. La Cour de cassation a jugé que le licenciement était nul pour discrimination raciale. L’employeur avait invoqué des motifs liés à la qualité du travail, mais la Cour a retenu que les propos racistes (par exemple : « tu fais du travail d’arabe ») laissaient supposer une discrimination.

Discrimination raciale dans l’évolution de carrière + manquement à l’obligation de sécurité : Cour de cassation, 15 mai 2024, n° 22-16.287

Une salariée dénonçait des clichés racistes de sa supérieure hiérarchique, de façon récurrente. Elle demandait la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir rejeté sa demande, considérant que l’employeur pouvait être tenu responsable même s’il avait pris des mesures, car elles n’étaient pas suffisantes.

Discrimination à l’embauche : Cour de cassation, 14 décembre 2022

Un ex-intérimaire a vu sa discrimination raciale reconnue à l’embauche interne. L’entreprise avait refusé de promouvoir un salarié en raison de son origine, ce que les juridictions ont considéré comme discrimination. Le salarié a obtenu une requalification / compensation.

Source : DGT – Guide de sensibilisation des membres des comités sociaux et économiques d’entreprises à la prévention et à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine

4) Quelle prise en compte des discriminations liées à l’origine dans les accords « diversité et égalité professionnelle » ?

Bien que les discriminations liées à l’origine soient parmi les plus dénoncées auprès du Défenseur des droits, leur traitement reste très discret dans les accords d’entreprise. Le racisme et les discriminations liées à l’origine sont encore trop peu traités dans la négociation collective, souvent noyés dans des accords QVCT sans suivi réel.

La notion d’« origine » est rarement citée de front. Les entreprises préfèrent employer des formules générales : « respect de la diversité », « égalité de traitement ». En comparaison, d’autres motifs de discrimination (sexe, handicap, âge) sont davantage abordés et assortis de mesures concrètes.

Ainsi, les accords diversité et égalité professionnelle portent très souvent sur :

- L’égalité femmes-hommes ;

- L’insertion des personnes handicapées ;

- La gestion des carrières des jeunes et des seniors.

Ces thèmes sont jugés consensuels et sont plus faciles à traiter dans un cadre collectif. À l’inverse, l’origine ethno-raciale reste considérée comme politiquement et juridiquement sensible.

La plupart des accords recensés affichent donc une intention politique et managériale (« promouvoir la diversité », « s’ouvrir à tous les talents »), mais restent pauvres en mesures concrètes, faute d’indicateurs objectifs.

Par exemple, sont souvent prévues l’organisation de formations de sensibilisation ou l’affichage de chartes éthiques. Mais il y a très rarement, voire jamais, un suivi chiffré des recrutements, promotions ou rémunérations des salariés perçus comme issus de l’immigration ou des minorités visibles.

Il existe donc un écart important entre l’affichage de principes et les outils opérationnels de lutte contre le racisme et les discriminations.

Mais il y a une justification à ce silence : la loi interdit la constitution de statistiques ethniques, ce qui limite la production d’indicateurs fiables. Il est donc plus simple de se mettre d’accord sur la promotion de la diversité « en général » que sur la dénonciation des discriminations fondées sur l’origine. Pourtant, même sans statistiques ethniques, il est possible de suivre objectivement les écarts de carrière et de rémunération selon l’ancienneté, le métier, la classification, afin de repérer les phénomènes d’exclusion indirecte.

Au regard de tous ces éléments, il apparaît que le rôle des élus est donc crucial : il leur appartient de ramener cette question dans le dialogue social, en usant de leurs droits d’alerte, en demandant des indicateurs objectivés et en exigeant que la négociation collective ne se limite pas aux thèmes consensuels.

Le CSE a donc une mission essentielle :

- Agir vite en cas de faits signalés ;

- Soutenir et protéger les victimes et témoins ;

- Prévenir durablement via la formation et le dialogue social ;

- Porter la question à l’agenda de la négociation collective.

Ainsi le CSE pourra contribuer à lever le tabou qui entoure encore ces discriminations et faire progresser concrètement l’égalité au travail.

CE Expertises, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des CSE, peut vous aider à mettre un vrai plan d’actions au sein de votre société.