Les articles L2312-5 et L2312-13 du Code du travail reconnaissent au Comité Social et Economique (CSE) la compétence pour diligenter des enquêtes à la suite d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP).

Ainsi, lorsqu’un AT ou une MP survient dans l’entreprise, l’employeur a l’obligation d’en informer le CSE. L’instance peut alors engager une enquête afin de comprendre les circonstances de l’événement.

En pratique, un accident du travail ne résulte que rarement d’une cause isolée. Il découle le plus souvent de l’enchaînement ou de la combinaison de plusieurs facteurs techniques, organisationnels ou humains.

L’enquête menée par le CSE ne vise pas à porter un jugement, mais vise à reconstituer les faits et à identifier les causes, en analyser l’articulation, et à en déduire des recommandations. Cette démarche permet de proposer des actions de prévention adaptées et des améliorations concrètes des conditions de travail.

Ce droit attribué au CSE existe sans distinction d’effectif dans l’entreprise. Tout CSE peut mener une enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

1) Quand le CSE doit-il être informé des accidents du travail ou maladies professionnelles ?

Pour que le CSE puisse agir, l’employeur doit l’informer de tout accident ou incident survenu dans l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un accident ayant provoqué ou pouvant provoquer des conséquences graves impose la convocation du CSE.

Cette obligation assure que le CSE est saisi de manière légitime et ne dépend pas d’un filtrage unilatéral par l’employeur.

Le CSE doit également être averti des accidents du travail et maladies professionnelles :

- Lors du bilan annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, pendant la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

- Dans le cadre de ses missions, en consultant les déclarations d’accident et le registre des accidents bénins.

2) Dans quelles conditions le CSE peut-il décider de mener une enquête ?

C’est au CSE de décider, après un vote à la majorité, si l’événement doit faire l’objet d’une enquête. Toutefois, pour les accidents graves ou les maladies professionnelles largement établies (décès ou invalidité lourde), l’enquête doit être considérée comme quasi-obligatoire au regard de l’importance des enjeux.

En pratique, il est recommandé de formaliser l’ouverture d’une enquête au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. Ainsi, l’ouverture de l’enquête sera inscrite dans le procès-verbal de la réunion en question.

S’agissant de la Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail du CSE (CSSCT), il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un organe autonome mais d’une commission interne au CSE. Elle ne peut donc pas, de sa propre initiative, décider de conduire une enquête.

L’article L2315-38 du Code du travail précise en effet que la CSSCT exerce uniquement les missions que le CSE lui a déléguées en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En conséquence, pour qu’une enquête soit menée par la CSSCT, il faut au préalable que le CSE ait décidé d’en ouvrir une, mais aussi qu’il ait confié expressément cette mission à la commission. Dans la pratique, il est courant que le CSE adopte les 2 décisions dans la même réunion : l’ouverture de l’enquête, puis la délégation de sa réalisation à la CSSCT.

Il n’y a pas de délai légal pour le lancement de l’enquête par le CSE, toutefois l’intérêt que l’enquête soit engagée au plus tôt est de préserver les preuves (scène, témoins, matériel) et de limiter l’altération du contexte.

3) Quelle est la composition de la délégation du CSE et ses modalités d’action ?

| Éléments | Contenu |

|---|---|

| Composition obligatoire de la délégation d’enquête | • L’employeur ou son représentant • Un ou plusieurs représentants du personnel membres du CSE (art. R2312-2 du Code du travail) |

| Cas particulier : CSSCT | Lorsque l’entreprise dispose d’une CSSCT, ce sont généralement un ou plusieurs de ses membres qui mènent l’enquête |

| Intervenants possibles | • Un expert externe pour éclairer une dimension technique ou sanitaire • Un acteur institutionnel de prévention (Carsat, Cramif, CGSS) • Le médecin du travail ou un membre de son équipe pluridisciplinaire (sur délégation) |

| Pouvoirs et moyens de la délégation | • Accès aux lieux de travail, y compris à l’extérieur si nécessaire • Recueil de témoignages, avec accord des personnes concernées • Consultation de documents relatifs à la sécurité : DUERP, plans de prévention, registres d’AT, fiches de poste, consignes, procédures internes (art. R2312-3 du Code du travail) • Réalisation de photos ou de mesures, sous réserve du respect de la dignité et de la vie privée des salariés |

| Règles à respecter | • Observations factuelles et objectives • Conclusions formulées sans stigmatisation individuelle, sauf éléments probants établis |

4) Le temps d’enquête s’impute-t-il sur les heures de délégation des élus ?

En cas d’accident grave ou d’enquête majeure, le temps consacré à l’enquête n’est pas imputable aux quotas d’heures de délégation (art. L2315-11 du Code du travail).

Pour des cas sans gravité, le temps doit être imputé aux heures de délégation.

Cette distinction est utile pour garantir que les représentants ne soient pas dissuadés d’investir du temps dans des enquêtes importantes.

Il est conseillé au CSE, par le biais de son règlement intérieur ou d’un accord conclu avec l’employeur, d’anticiper les règles encadrant le fonctionnement de la délégation d’enquête. Ces dispositions peuvent préciser, par exemple, la façon dont les membres de la délégation sont désignés, la méthodologie retenue pour conduire l’enquête, les moyens mis à disposition, les conditions d’accès aux documents utiles, ainsi que les modalités de rédaction, de présentation et de contenu du rapport final.

5) Le CSE est-il tenu de rédiger un rapport d’enquête ?

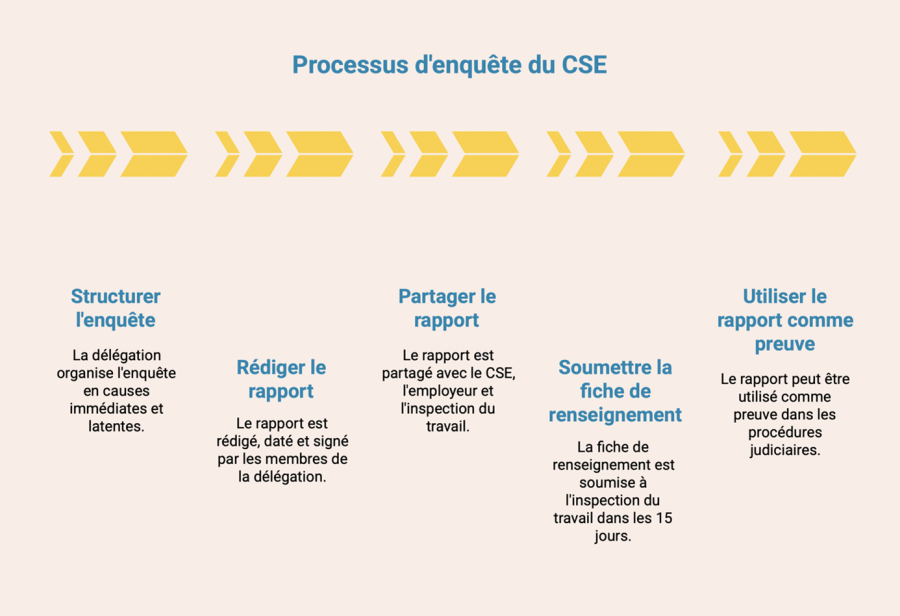

Il revient à la délégation de structurer l’enquête selon une méthode rigoureuse, en distinguant :

- Les causes immédiates (défaillances techniques, erreurs humaines) ;

- Les causes latentes (organisation, formation, charge de travail, culture de sécurité).

Le rapport d’enquête doit être écrit, daté et signé par les membres de la délégation. Il comportera :

- La reconstitution factuelle de l’accident ou de la maladie ;

- L’analyse des causes identifiées ;

- Des suggestions d’actions correctives et préventives ;

- Des éléments de contexte utiles (organisation, historique des incidents).

L’objectif est de faire émerger des préconisations concrètes et adaptées.

Le rapport est ensuite communiqué à l’ensemble du CSE en séance plénière, à l’employeur et, le cas échéant, à l’inspection du travail.

Le rapport d’enquête du CSE peut servir comme élément de preuve devant les juridictions (prud’hommes, pénal, contentieux sécurité sociale).

Le CSE ne dispose pas de pouvoir coercitif pour imposer les mesures recommandées ni sanctionner les acteurs.

En parallèle, le comité doit établir une fiche de renseignement et la transmettre en 2 exemplaires à l’inspection du travail dans un délai de 15 jours suivant l’enquête.

Les formulaires officiels (Cerfa) disponibles n’ont toujours pas été actualisés et mentionnent toujours le CHSCT, mais ils demeurent applicables au CSE par analogie.

Ces modèles peuvent être téléchargés sur le site service-public.fr :

- Cerfa n°12766*01 : enquête relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant mis en évidence un tel risque,

- Cerfa n°12760*01 : enquête portant sur une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou de maladie à caractère professionnel grave,

- Cerfa n°12758*01 : enquête concernant un accident du travail grave.

6) Quels sont les autres impacts potentiels du rapport d’enquête du CSE ?

| Suite de l’enquête | Impacts |

|---|---|

| Mise à jour des outils obligatoires | Les conclusions de l’enquête doivent être intégrées dans le DUERP et le plan de prévention (ex. : plan d’action, formations, modifications techniques ou organisationnelles) |

| Activation du droit d’alerte | Si l’enquête révèle un risque grave non traité, le CSE peut activer le droit d’alerte pour danger grave et imminent (art. L4131-1 du Code du travail) |

| Signalement externe | En cas de manquements sérieux ou de risques importants, le rapport peut être transmis à l’inspection du travail |

| Contentieux et responsabilité | En cas de litige, le rapport peut renforcer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, notamment si l’absence d’enquête ou la non-application des recommandations est démontrée par ex. |

L’enquête menée par le CSE à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constitue donc un outil essentiel de prévention et de sécurisation. Elle permet non seulement d’analyser objectivement les circonstances de l’événement et d’identifier ses causes immédiates et profondes, mais aussi de formuler des recommandations opérationnelles en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Si les élus du personnel ne disposent pas d’un pouvoir de contrainte, leur rapport d’enquête peut avoir du poids : il alimente le DUERP et le plan de prévention, peut justifier un droit d’alerte ou un signalement à l’inspection du travail, et s’avère précieux en cas de contentieux.

De plus, au-delà de la prévention des risques, la démarche d’enquête contribue à instaurer un véritable dialogue social autour de la sécurité et de la santé au travail.

CE Expertises, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des CSE, peut vous aider à mieux maîtriser les leviers d’action à disposition de votre CSE.