Le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue l’outil central de la prévention (art. L4121-1 et L4121-2 du Code du travail). Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’article L4121-3 impose que l’évaluation des risques tienne compte de l’impact différencié de l’exposition en fonction du sexe.

Un guide publié en septembre 2025 par le Ministère du Travail et l’ANACT rappelle cette obligation et fournit des repères méthodologiques visant à aider les employeurs et les acteurs de la prévention à intégrer le facteur sexe dans l’évaluation des risques professionnels.

Malgré ce fondement légal, cette dimension est restée peu appliquée dans les entreprises. Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) avait déjà souligné en 2020 l’urgence de rendre cette approche opérationnelle. Le Sénat, dans son rapport de 2023 « Santé des femmes au travail : des maux invisibles », a également constaté le manque persistant de prise en compte dans les DUERP. Le Plan santé au travail 4 (PST4, 2021-2025) et les plans régionaux (PRST4) encouragent depuis plusieurs années la production d’outils spécifiques à la santé des femmes, notamment sur la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Cet article analyse comment le DUERP peut devenir un outil opérationnel pour améliorer la prévention des risques en intégrant une évaluation différenciée entre les sexes, ainsi que le rôle du CSE pour accompagner cette prise en compte au sein de l’entreprise.

1) Pourquoi faut-il intégrer une évaluation différenciée hommes / femmes dans le DUERP ?

En premier lieu, ne pas intégrer le facteur sexe dans le DUERP expose l’employeur à un risque de non-conformité, voire à une reconnaissance de faute inexcusable en cas d’accident. En effet, l’article L. 4121-3 du Code du travail (modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes) précise que « L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements, et en tenant compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. »

En second lieu, il ressort des travaux de l’ANACT, ainsi que des statistiques de la DARES et de l’INSEE, que les postes occupés majoritairement par des femmes présentent souvent des risques sous-estimés (TMS, travail émotionnel, horaires fragmentés), là où les postes masculinisés exposent davantage aux risques physiques (manutention, bruit, exposition chimique).

De plus, même en cas d’exposition identique, les effets biologiques et sociaux diffèrent (grossesse, ménopause, morphologie, charge familiale).

La démarche d’introduire l’évaluation différenciée hommes / femmes dans le DUERP contribue donc à réduire les inégalités professionnelles, améliorer la qualité de vie au travail et surtout renforcer la prévention.

2) Quelle est la méthodologie proposée par le guide ANACT 2025 pour l’évaluation différenciée hommes / femmes ?

Le guide identifie une démarche progressive.

| Étapes | Actions | Objectifs |

|---|---|---|

| 1. Créer un collectif mixte de travail | Associer employeur, représentants du personnel, médecine du travail et salariés | Veiller à la parité femmes/hommes dans le groupe pour garantir une analyse équilibrée |

| 2. Produire des indicateurs sexués | Ventiler les données (AT/MP, absentéisme, expositions) | Identifier les écarts de sinistralité ou de santé entre femmes et hommes |

| 3. Observer les situations différenciées | Analyser les unités de travail : tâches, horaires, équipements, RPS | Détecter les différences de conditions de travail selon le sexe |

| 4. Évaluer et hiérarchiser | Comparer le niveau de risque femmes/hommes | Prendre en compte : • différences de fréquence • différences d’impact • efficacité des mesures existantes |

| 5. Intégrer au DUERP et au PAPRIPACT | Reporter les écarts observés et prévoir des actions ciblées | Exemples : • adapter les EPI aux morphologies • organiser le travail pour limiter la double journée • renforcer la prévention des RPS dans les métiers relationnels |

Avant d’entrer dans l’analyse des risques, il convient d’identifier :

- La structure et l’organisation de l’entreprise (gouvernance, organigramme, projets, valeurs, dialogue social) ;

- Les dispositifs existants en matière de prévention (plans d’action, accords égalité professionnelle, QVCT, dispositifs VSST, données de sinistralité) ;

- Les politiques RH (gestion des carrières, égalité femmes-hommes, attractivité, maintien dans l’emploi).

L’objectif est de situer l’évaluation différenciée dans la continuité de ce qui existe déjà, et d’identifier les points forts et les marges de progrès.

Il s’agit ensuite de collecter et croiser les données démographiques (âge, ancienneté, sexe, statut d’emploi, mixité, entrées-sorties) avec les données de santé au travail (AT/MP, absentéisme, inaptitudes, reclassements).

Cela permet de repérer les catégories ou services les plus exposés et de mettre en lumière d’éventuelles différences d’exposition entre femmes et hommes, révélant des hypothèses organisationnelles (horaires atypiques, mobilité limitée, postes genrés, culture d’entreprise).

L’évaluation doit veiller à s’appuyer sur :

- La répartition femmes-hommes dans chaque unité de travail ;

- Les postes et activités exercés ;

- Des données locales de sinistralité (absentéisme, restrictions d’aptitudes).

Ces constats doivent être partagés avec le CSE, la CSSCT ou le groupe de pilotage, afin d’ouvrir des pistes d’actions préventives.

Ce tableau de l’ANACT résume les principales données à mobiliser pour ce recueil d’informations :

| Données / Indicateurs à collecter | Pour quoi faire ? | Où les trouver ? | Quel acteur solliciter ? | |

|---|---|---|---|---|

| Axe : Mixité (A minima) |

Répartition des F/H dans : • l’effectif total, • les secteurs et niveaux de responsabilités, • les unités de travail (ou fonctions / métiers) |

Identifier les taux de mixité dans les emplois, fonctions et services (UT) : prédominance féminine, masculine, ou mixte (ratio F/H < ou > 60%).

Analyser ces proportions par rapport à l’adaptation des postes / métiers / organisations aux femmes et aux hommes et à leurs contraintes respectives. Repérer si certains postes fortement féminins ou masculins sont soumis à davantage d’arrêt de travail ou d’expositions spécifiques (ex. absence de matériel ou d’individualisation des risques en fonction du genre). |

Outil de gestion des RH DUERP existant ou fiches de données par unité de travail Organigramme |

Fonction RH, Manager / encadrant si besoin, Fonction prévention des risques Médecine du travail pour première démarche |

| Axe : Santé et conditions de travail (A minima) |

Répartition globale et sexuée des AT, MP, absentéisme (nombre de jours hors maternité / paternité), inaptitudes, ou des VSST selon : • les secteurs et niveaux de responsabilité, • les services (ou UT) |

Identifier : • les populations les plus impactées en matière de santé au travail, • les situations de surreprésentation des femmes ou des hommes dans la sinistralité au regard de la composition de la population concernée. |

Rapport annuel CSSCT Outil de gestion des RH Bilan social Suivi des inaptitudes SPST |

Fonction RH, Manager / encadrant si besoin, CSE / CSSCT SPST Référent VSST / harcèlement |

| Axe : Parcours professionnel (Si possible) |

Par secteurs, niveaux de responsabilités, services (ou UT), répartition des femmes et des hommes selon : • les statuts d’emploi (CDI, CDD, apprent., intérim…), • l’ancienneté au poste.Ces données croisées avec l’âge, l’ancienneté et le sexe sont souvent pertinentes. |

Repérer : • la sur ou sous-représentation des femmes ou des hommes dans des statuts précaires ; • les concentrations par statut / fonction / âge ; • les postes / populations à “faible évolution”. |

Outil de gestion des RH Bilan social Suivi des inaptitudes |

Fonction RH, Manager / encadrant si besoin, CSE |

| Axe : Temps de travail et articulation vie privée / vie professionnelle (Si possible) |

Si possible, répartition des femmes et des hommes dans : • la durée de travail (temps partiel), • les horaires atypiques (nuit, soir, matin) |

Repérer : • une éventuelle surreprésentation des temps partiels qui peut générer une pénibilité particulière (horaires coupés, amplitude, intensité) ; • des surreprésentations féminines sur certains horaires (tôt le matin, tard le soir) ; • les difficultés à concilier vie familiale et organisation du travail (travail de nuit, le matin tôt, le soir, etc.). |

Bilan social / BDESE Bilan SPST ou rapport CSSCT Données RH sur les amplitudes horaires et horaires atypiques |

Fonction RH, Manager / encadrant CSE SPST |

3) Exemples d’un DUERP intégrant la répartition hommes / femmes pour chaque risque identifié

Pour vous aider à établir votre diagnostic, l'Anact vous propose l'outil gratuit Diag Égapro-index

4) Quel est le rôle du CSE dans l’évaluation différenciée hommes / femmes ?

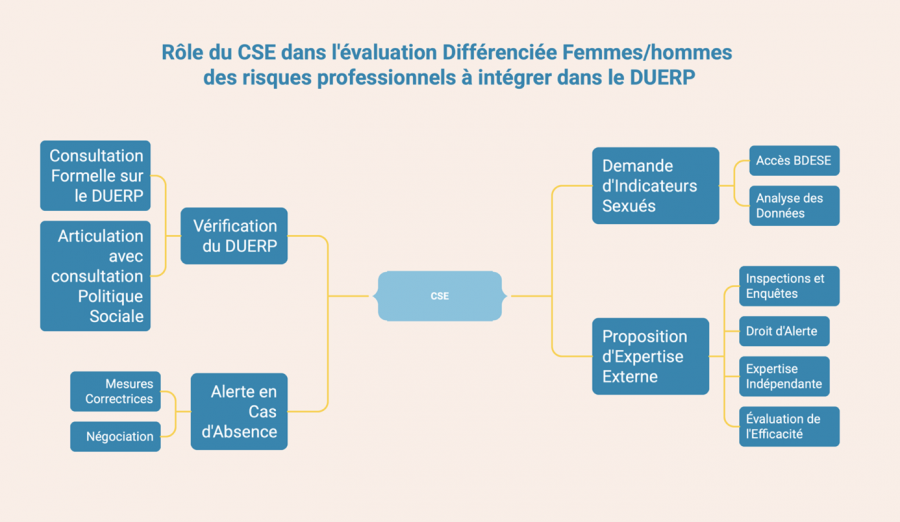

Le CSE est un acteur clé dans l’évaluation différenciée hommes / femmes. Il doit :

- Vérifier que le DUERP inclut l’approche différenciée ;

- Demander des indicateurs sexués lors des bilans sociaux et QVCT ;

- Alerter en cas d’absence de prise en compte ;

- Proposer une expertise externe (ergonome, IPRP) pour affiner l’évaluation si besoin.

Le CSE doit être consulté sur le contenu du DUERP :

- Consultation formelle à chaque mise à jour : l’employeur doit consulter le CSE lorsque le DUERP est modifié ou mis à jour. Le CSE peut exiger que l’évaluation mentionne explicitement l’impact différencié selon le sexe prévu par la loi.

- Articulation avec la consultation récurrente « politique sociale » : le CSE dispose d’un temps fort annuel avec la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, lors de laquelle il peut demander l’intégration des écarts femmes / hommes et leur traitement dans le plan d’actions.

Le CSE peut exiger des données sexuées et les analyser pour le DUERP :

- Accès BDESE / égalité pro : le CSE peut demander, via la BDESE, les indicateurs relatifs aux écarts femmes / hommes et s’en servir pour adapter le DUERP et le PAPRIPACT sur des constats objectivés.

Le CSE peut mettre à l’agenda les mesures correctrices dans le PAPRIPACT :

- Mesures ciblées : le CSE demande l’inscription de mesures ciblées (EPI adaptés aux morphologies, aménagements d’horaires pour limiter la « double journée », prévention RPS dans métiers relationnels, ergonomie des postes, procédures de signalement, etc…).

- Négociation : ces mesures se négocient et se suivent lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, incluant le PAPRIPACT.

Le pouvoir d’enquête, d’inspection et d’alerte du CSE :

- Inspections et enquêtes : le CSE (et, le cas échéant, la CSSCT) peut organiser des visites, audits et entretiens pour documenter les écarts d’exposition femmes/hommes.

- Droit d’alerte « danger grave et imminent » (DGI) : chaque élu peut déclencher un DGI s’il constate une situation à risque grave, y compris si elle vise spécifiquement un collectif (ex. : personnels féminins d’un service).

Le CE peut recourir à une expertise indépendante :

- Expertise : si des éléments objectifs révèlent un risque grave (RPS, TMS, expositions différenciées non traitées) ou un projet important modifiant les conditions de travail, le CSE peut voter une expertise pour analyser, établir un plan d’actions et sécuriser juridiquement la démarche.

Le CSE peut évaluer l’efficacité des mesures prises dans l’entreprise :

- Indicateurs de résultats sexués : le CSE exige des tableaux de bord (évolution AT/MP F/H, plaintes, signalements VSST, restrictions d’aptitude, absentéisme long, retours SPST).

- Amélioration continue : tout écart persistant entre femmes et hommes doit conduire à réviser l’évaluation, re-prioriser les actions et mettre à jour le DUERP.

L’intégration d’une évaluation différenciée dans le DUERP n’est donc pas une simple formalité pour l’entreprise :

- Elle répond à une obligation légale ;

- Elle améliore la qualité de la prévention ;

- Elle contribue à l’égalité professionnelle et à la performance durable de l’entreprise.

En s’appuyant sur le guide ANACT 2025, le CSE dispose désormais d’outils pour faire du DUERP un véritable levier de prévention inclusive.

CE Expertises, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement du CSE, peut vous aider. Contactez-nous pour en discuter !