Le recours à l’intérim est élevé en France, particulièrement dans les secteurs de l’industrie, du BTP, de la logistique ou même de l’hôtellerie-restauration. Initialement conçus pour répondre à des besoins ponctuels de main-d’œuvre, par exemple en cas de surcroît d’activité ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent, les contrats dits « précaires » (CDD et intérim) sont parfois détournés de leur finalité. Ils servent alors à couvrir des besoins en personnel qui relèvent en réalité du fonctionnement permanent de l’entreprise.

Or, le Code du travail est explicite dans ses articles L1242-1 et L1251-5 : ces contrats ne doivent ni avoir pour objet ni pour effet de pourvoir de manière durable un poste correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ces formes d’emplois dits précaires exposent les travailleurs à une instabilité professionnelle mais aussi à une fragilité accrue en matière de santé et de sécurité au travail.

Dans ce contexte, le comité social et économique (CSE), en tant qu’instance représentative du personnel, joue un rôle déterminant. Il doit être à la fois vigilant sur le recours aux contrats précaires et garant des conditions de travail de ces salariés, même lorsqu’ils ne sont pas directement liés par contrat de travail à l’entreprise utilisatrice.

Cet article détaille le rôle et les enjeux du CSE dans le suivi des CDD et de l’intérim au sein d’une entreprise.

1) L’information-consultation du CSE dans le recours aux contrats précaires

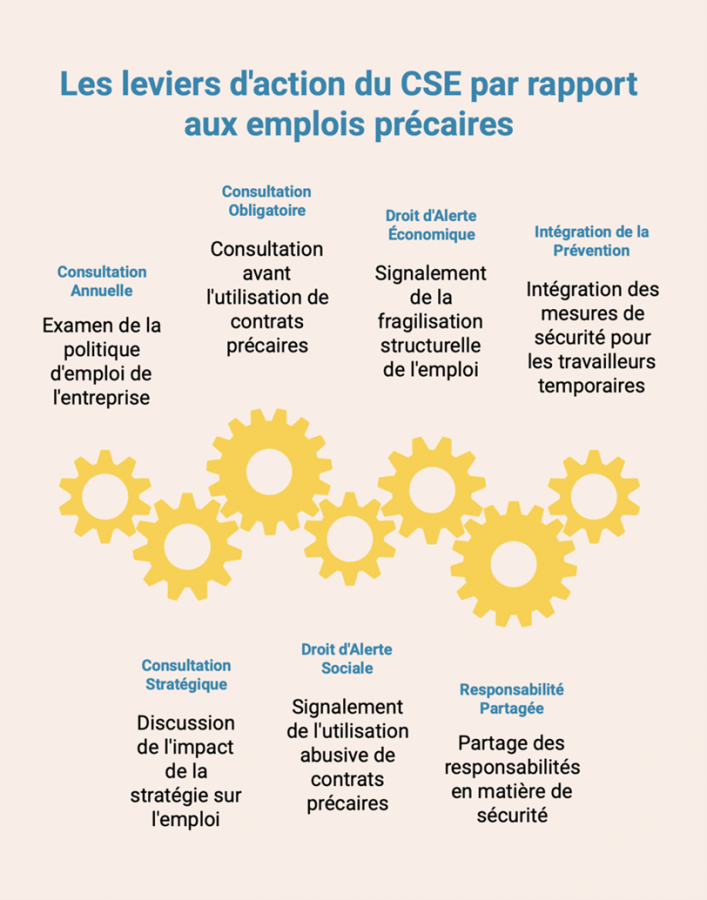

Le code du travail prévoit que le CSE doit être informé et consulté sur l’évolution des emplois au sein de l’entreprise, notamment sur le recours aux contrats précaires et à l’intérim (art. L2312-8 du Code du travail), à travers plusieurs consultations :

- La consultation annuelle sur la politique sociale permet d’examiner la politique de l’entreprise en matière d’emploi, dont les volumes de CDD et d’intérim. L'employeur doit mettre à disposition du CSE des informations qui retracent mois par mois : le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés temporaires, les motifs de recours aux CDD et aux contrats temporaires.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette information doit figurer dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) et l'employeur doit mettre à disposition des membres du CSE, des informations plus précises (nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12, nombre moyen mensuel de salariés temporaires ou encore durée moyenne des contrats de travail temporaire (art. R2312-9 du Code du travail) ;

Dans toutes les entreprises, les membres élus du CSE peuvent accéder au registre unique du personnel sur lequel figure, notamment, le type de contrat, la date d'embauche et de sortie des effectifs (art. L1221-15 du Code du travail). - Lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE reçoit des informations spécifiques concernant l’impact de la stratégie sur l’emploi, et en particulier sur le recours aux contrats courts et à l’intérim. L’employeur doit présenter ses projections en matière d’emploi précaire pour les trois prochaines années, qu’il s’agisse de données chiffrées ou de tendances générales.

Dans le cadre de ces consultations, le comité peut s’appuyer sur l’assistance d’un expert-comptable (art. L2315-87 et s. du Code du travail). Ce dernier peut analyser la part et l’évolution des contrats précaires dans l’entreprise, afin de permettre au CSE de formuler un avis éclairé sur ce sujet. - Dans certains cas particuliers, l’employeur doit obligatoirement consulter le CSE avant de recourir à un contrat à durée déterminée ou à une mission d’intérim. C’est le cas notamment lorsqu’un salarié est remplacé de manière provisoire par un CDD ou un intérimaire avant la suppression définitive de son poste ( L1242-2 et L1251-6), ou lorsqu’un CDD de 24 mois est conclu afin de répondre à une commande exceptionnelle destinée à l’export, ou encore lorsque l’employeur embauche des CDD ou des intérimaires dans les six mois suivant des licenciements économiques (art. L1242-5).

Le défaut de consultation sur ces points constitue une entrave au fonctionnement régulier du CSE, sanctionnée pénalement. À défaut de consultation préalable du CSE, le contrat peut également être réputé conclu à durée indéterminée (art. L1245-1). Cette requalification peut être demandée par le salarié devant le conseil de prud’hommes.

2) Le droit d’alerte social du CSE en cas de recours abusif à l’intérim

Le CSE peut signaler un recours abusif aux contrats précaires (succession de CDD ou d’intérim sur un même poste par exemple).

Ainsi, lorsque le nombre de salariés en CDD ou en intérim connaît une hausse significative par rapport à la précédente réunion ayant traité ce sujet (art. L2312-70 du Code du travail), si la majorité des élus en fait la demande, le CSE dispose de la faculté d’interroger l’employeur sur l’utilisation des contrats précaires dans l’entreprise et de le mettre d’office à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE.

À cette occasion, l’employeur doit communiquer des éléments précis : effectifs concernés, motifs justifiant le recours à ces contrats, ainsi que le nombre de jours travaillés par les intéressés depuis la dernière information transmise au CSE.

Le CSE peut aussi activer son droit d’alerte économique si le recours excessif traduit une fragilisation structurelle de l’emploi (art.L.2312-63).

Si le CSE estime que l’augmentation du nombre de salariés en CDD ou en mission d’intérim reste préoccupante, il peut saisir l’inspection du travail afin qu’elle procède aux vérifications nécessaires (art. L2312-71).

3) Les conditions de travail des intérimaires : une responsabilité partagée

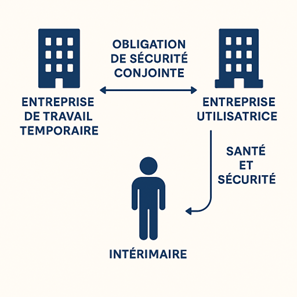

L’intérim repose sur une relation tripartite : le salarié est embauché par l’entreprise de travail temporaire (ETT), mais est placé sous l’autorité de l’entreprise utilisatrice. Cette configuration implique un partage des responsabilités en matière de prévention des risques professionnels.

La jurisprudence a confirmé qu’entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice sont conjointement tenues à une obligation de sécurité (Cour de cassation, 30 novembre 2010, n° 08-70.390). Toutefois, l’entreprise utilisatrice assume une responsabilité prépondérante car pendant la mission, elle est en charge des conditions d’exécution du travail (durée et organisation du temps de travail, travail de nuit, santé et sécurité, repos et jours fériés, travail des femmes et jeunes travailleurs…).

En pratique, cela signifie que l’entreprise utilisatrice doit intégrer la prévention dès la préparation de la mission, assurer un accueil et une formation adaptés, et informer l’intérimaire des risques spécifiques liés au poste, dans l’objectif de réduire l’exposition aux accidents et protéger ces salariés.

Le CSE de l’entreprise utilisatrice doit donc notamment veiller à :

- L’intégration des intérimaires dans le DUERP (document unique d’évaluation des risques) ;

- La transmission de toutes les informations nécessaires sur les risques liés au poste dès le 1er jour et la 1ère heure de travail ;

- La remise des EPI (équipements de protection individuelle) ;

- L’organisation des formations sécurité (art. L4141-2 du Code du travail), ou d’une formation pratique et adaptée, lui permettant d’exécuter sa mission en sécurité (gestes professionnels, déplacements sur site, procédures en cas d’incident, etc.).

Un intérimaire mal formé ou non protégé engage la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, au même titre qu’un salarié de droit commun.

Si en matière de conditions de travail, la compétence revient en premier lieu au CSE de l’entreprise utilisatrice, le CSE de l’entreprise de travail temporaire peut intervenir à sa place s’il estime que celui-ci n’exerce pas les prérogatives dont il dispose (Cour de cassation, 26 février 2020, n° 18-22.556).

Par ailleurs, le délégué syndical de l’entreprise de travail temporaire bénéficie d’un droit d’accès aux locaux de l’entreprise utilisatrice (Cour de cassation, 5 octobre 1982, n° 81-95.163).

Cette possibilité d’action, initialement reconnue pour l’expertise en cas de risque grave, s’étend également aux réclamations individuelles ou collectives, aux enquêtes consécutives à un accident du travail et aux procédures d’alerte. Dans tous les cas, le CSE de l’entreprise de travail temporaire doit vérifier au préalable que celui de l’entreprise utilisatrice a bien été sollicité mais n’a pas exercé ses droits pour soutenir le salarié intérimaire concerné.

4) Le droit d’alerte et d’enquête du CSE en cas de danger grave et imminent

Le CSE dispose de son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (art. L2312-59 du Code du travail), qui bénéficie aussi aux intérimaires.

Il peut aussi diligenter des enquêtes conjointes avec l’employeur à la suite d’accidents du travail les concernant. Les intérimaires doivent donc être inclus dans les statistiques AT/MP présentées au CSE.

Lorsqu’un intérimaire est victime d’un accident du travail, il doit prévenir à la fois l’entreprise de travail temporaire (ETT) et l’entreprise utilisatrice dans les 24 heures (art. L412-4 et R412-1 du Code de la Sécurité Sociale). L’entreprise utilisatrice doit ensuite notifier l’accident à l’ETT, à l’inspection du travail et à la Carsat sous 24 heures, tandis que l’ETT effectue la déclaration officielle à la sécurité sociale dans les 48 heures. Le non-respect de ces formalités expose à une amende de 750 €.

Sur le plan juridique, seule l’ETT est l’employeur. L’entreprise utilisatrice ne peut donc pas contester la reconnaissance de l’accident (Cour de cassation, 15 mars 2018, n° 16-28.333). En revanche, si la faute inexcusable est invoquée, l’action est dirigée contre l’ETT, qui peut ensuite se retourner contre l’utilisateur (Cour de cassation, 20 septembre 2006, n° 05-41.265). La faute inexcusable est présumée si l’intérimaire affecté à un poste à risques n’a pas bénéficié de la formation renforcée prévue par le Code du travail (art. L4154-3).

Enfin, un décret du 5 juillet 2024 (n° 2024-723) modifie la répartition des coûts liés aux AT/MP des intérimaires : désormais, l’ETT et l’entreprise utilisatrice assument chacun 50 % des charges, quelle que soit la gravité de l’accident. Ce changement vise à responsabiliser davantage les entreprises utilisatrices, directement en prise avec les conditions de travail des intérimaires.

En conclusion, le CSE joue un rôle central dans le suivi des travailleurs intérimaires afin de leur garantir la même protection que les autres.

L’objectif étant d’éviter que la précarité contractuelle n’entraîne une précarité en matière de droits. Comme la jurisprudence l’a rappelé à plusieurs reprises : les droits en matière de santé et sécurité au travail ne connaissent pas de frontière contractuelle.

CE Expertises, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des CSE, peut vous aider dans l’analyse du recours de votre entreprise aux intérimaires et contrats précaires et de ses conséquences.